Gemalte Maltechnik

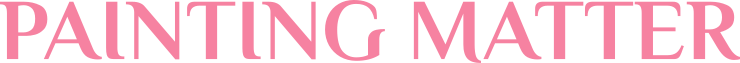

Cornelius Gijsbrechts Atelierstillleben aus der Sammlung des Statens Museums for Konst in Kopenhagen sind nicht nur die reinsten Augenweiden und einfach großartige Beispiele der Trompe-l´œil-Malerei, sie liefern auch eine ganze Menge an Informationen über die Materialien, Werkzeuge und Techniken, welche die Maler der damaligen Zeit bei ihrer Arbeit benutzten.

Cornelius Gijsbrechts: Ein Kabinett im Atelier des Malers, 1670-71, Öl auf Leinwand, 132 x 199 cm. Foto: Statens Museum for Konst, Kopenhagen

In diesem Beitrag werde ich die in den Gemälden dargestellten Werkzeuge und Malmaterialien der Reihe nach unter die Lupe nehmen und Euch erklären, wozu sie dienten, warum und wie sie benutzt wurden und welche Vor- und Nachteile ihr Gebrauch für Maler auch heute noch interessant machen könnte oder welche Alternativen es heutzutage gibt.

Über Gijsbrechts Leben gibt es nur wenige gesicherte Daten, weder sein Geburtsjahr noch der Geburtsort sind bekannt. Das erste von ihm datierte Gemälde stammt aus dem Jahr 1659. Zwischen 1659 und 1660 war er in Antwerpen tätig, wo er Mitglied der örtlichen St. Lukas-Gilde war. 1664 war er in Regensburg, um 1667 hielt er sich wahrscheinlich in Hamburg auf.

Seine fruchtbarste Zeit als Maler fällt in die kurze Epoche seines Aufenthalts am Hof der dänischen Könige Frederik III. Und Christian V. zwischen 1668 und 1672, aus der der größte Teil seines heute bekannten künstlerischen Werks stammt. 1672 zog er um nach Stockholm, 1675 hat er sich in Breslau aufgehalten. Ab diesem Zeitpunkt verliert sich seine Spur, Sterbetag und Sterbeort sind nicht bekannt.

Gijsbrechts hatte sich als Maler auf die im 17. Jahrhundert beliebten Trompe-l’œil spezialisiert und es in diesem Genre zur Perfektion gebracht. Seine Motive umfassen die damals beliebten Steckbretter mit allerlei Schriftstücken, Zeitungsblättern oder Alltagsgegenständen sowie Stillleben und Darstellungen von Kabinettschränkchen mit verschiedenen Raritäten, kostbaren kunsthandwerklichen Objekten, Waffen, Jagdgeschirr oder seltenen Naturalien wie Muscheln oder Mineralien.

Die Bilder die ich Euch hier zeigen möchte, sind Teil einer kleinen Gruppe von Gemälden, die vor allem Werkzeuge, Materialien und Erzeugnisse eines Kunstmalers, vielleicht sogar Gijsbrechts eigene Sachen, darstellen. Diese Atelierstillleben sind wirklich außergewöhnlich. Sie eröffnen uns einen Blick hinter die Kulissen und geben Auskunft über die Malerpraxis des späten 17. Jahrhunderts.

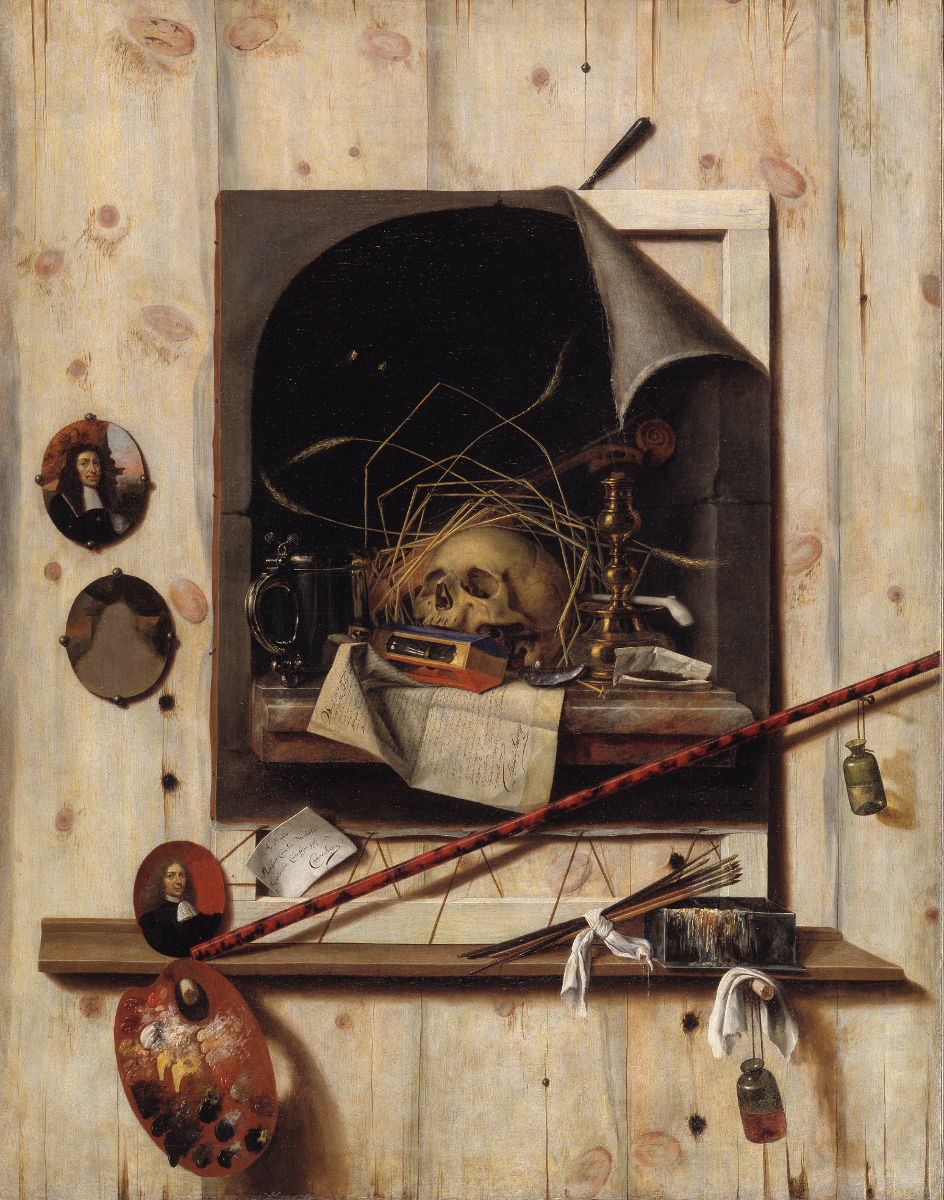

Cornelius Gijsbrechts: Trompe l´oeil mit Atelierwand und Vanitasstilleben, 1668, Öl auf Leinwand, 152 x 118 cm. Foto: Statens Museum for Konst, Kopenhagen

Eine spannende Schnur

Das erste Detail, auf das ich Eure Aufmerksamkeit lenken möchte, ist das prominent in Szene gesetzte Leinwandgemälde in der Bildmitte des älteren Gijsbrecht Gemäldes, im Speziellen die etwas eigentümliche Art und Weise wie dieses auf seinen Spannrahmen montiert ist.

Der Spannrahmen ist sehr einfach gebaut. An der oberen rechten Ecke, dort wo die Leinwand runterhängt, kann man seine Konstruktion erkennen. Die vier Rechteckleisten aus denen er besteht, sind an den Ecken mit einfachen Überblattungen verleimt und zusätzlich mit je drei Holznägeln fixiert. Der Rahmen ist nicht profiliert, er hat keine Abrundungen oder Wulste, wie wir es von modernen Spannrahmen kennen und es gibt außerdem keine Möglichkeit Keile in die Ecken zu treiben um die Leinwand nachzuspannen.

Auf diesen Rahmen ist eine bemalte Leinwand gespannt. Sie wurde an den oberen und an den seitlichen Rahmenkanten angenagelt. Das ist nicht weiter ungewöhnlich, so macht man das im Grunde bis heute. Besonders dagegen ist die Befestigung der Leinwandunterkante, die mit einer im Zick-Zack gespannten Schnur am Rahmen fest gemacht ist.

Cornelius Gijsbrechts: Trompe l´oeil mit Atelierwand und Vanitasstilleben, Detail Rahmenecke.

Cornelius Gijsbrechts: Trompe l´oeil mit Atelierwand und Vanitasstilleben, Detail Schnur.

Beim genaueren Hinschauen erkennt man außerdem, dass sowohl die Bildfläche als auch die Spannränder (das sind die seitlich umgeschlagenen Teile der Leinwand, also dort wo sie angenagelt ist) braun grundiert sind. Die Malerei selbst jedoch befindet sich ausschließlich auf der Leinwandvorderseite. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Leinwand bereits grundiert war, als sie auf den Rahmen gespannt wurde, der Maler also ein Teil eines größeren, bereits grundierten Stückes Leinwand für seine Malerei benutzte.

Jetzt stellt Ihr Euch vielleicht die Frage, warum das Gemälde, das uns der Maler hier zeigt, so komisch aufgespannt ist? Was soll das? Ich will es Euch sagen. Was wir her sehen, ist ein bereits vollendetes Leinwandgemälde, das noch nicht auf seinen endgültigen Spannrahmen aufgezogen ist. Im 17. Jh war es besonders in den Niederlanden nicht unüblich, das Künstler ihre Leinwände zum Grundieren und zum Bemalen temporär in Arbeitsrahmen spannten. Diese temporären Aufspannungen erfolgten in der Regel mit einer Schnur. Erst nachdem die Gemälde vollendet waren wurden sie auf den endgültigen Spannrahmen „umgezogen“ und dort dauerhaft mit Nägeln befestigt.

Diese spezielle Aufspannmethode ist nicht nur in dem Gemälden Cornelius Gijsbrechts dokumentiert. Zwar werden in vielen Atelierdarstellungen des 17. Jahrhunderts ganz gewöhnliche Malerleinwände gezeigt, hin und wieder jedoch finden sich temporäre Aufspannungen mit Schnüren auch in den Gemälden anderer Meister.

Jan Steen: Die Zeichenstunde, um 1665, Öl auf Holz, 50 x 41 cm. Foto: The J. Paul Getty Museum/ Getty’s Open Content Program

Jan Steen: Die Zeichenstunde, Detail Spannrahmen mit Leinwand

Jan Miense Molenaer: Maler in seinem Aterlier, Öl auf Holz, 42 x 48 cm. Foto: Museum Bredius, Den Haag

Jan Miense Molenaer: Maler in seinem Aterlier, Detail Leinwand

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch eine Passage aus Theodore De Mayerne´s berühmten Manuskript „Pictoria, Sculptoria, Tinctoria, et quae subaltenarum artium“ einem Konglomerat von überwiegend maltechnischen Rezepten aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. In einem Kapitel über Bildträger erklärt der Autor, dass man zur Herstellung von bemalten Paramenten (das sind in der christlichen Liturgie verwendete Textilien wie zum Beispiel das „Korporale“, ein quadratisches Tuch, dass während der Messfeier als Unterlage für Kelch und Hostienschale verwendet wird) Baumwoll-, Woll-, oder Seidentücher leicht aufspannt und ohne Nägel zu gebrauchen, auf dem Spannrahmen mit Nadel und Faden befestigt.

Paramente werden, im Gegensatz zu Malerleinwänden, nicht dauerhaft auf Spannrahmen befestigt. Daher müssen sie zum Bemalen so aufgespannt werden, das keine großen Beschädigungen oder Deformationen im Stoff zurückbleiben. Benutzt man Nadel und Faden, wird man dieser Anforderung viel eher gerecht als wenn man die Stoffe zum Beispiel mit Nägeln, die viel größere Löcher hinterlassen, fixieren würde.

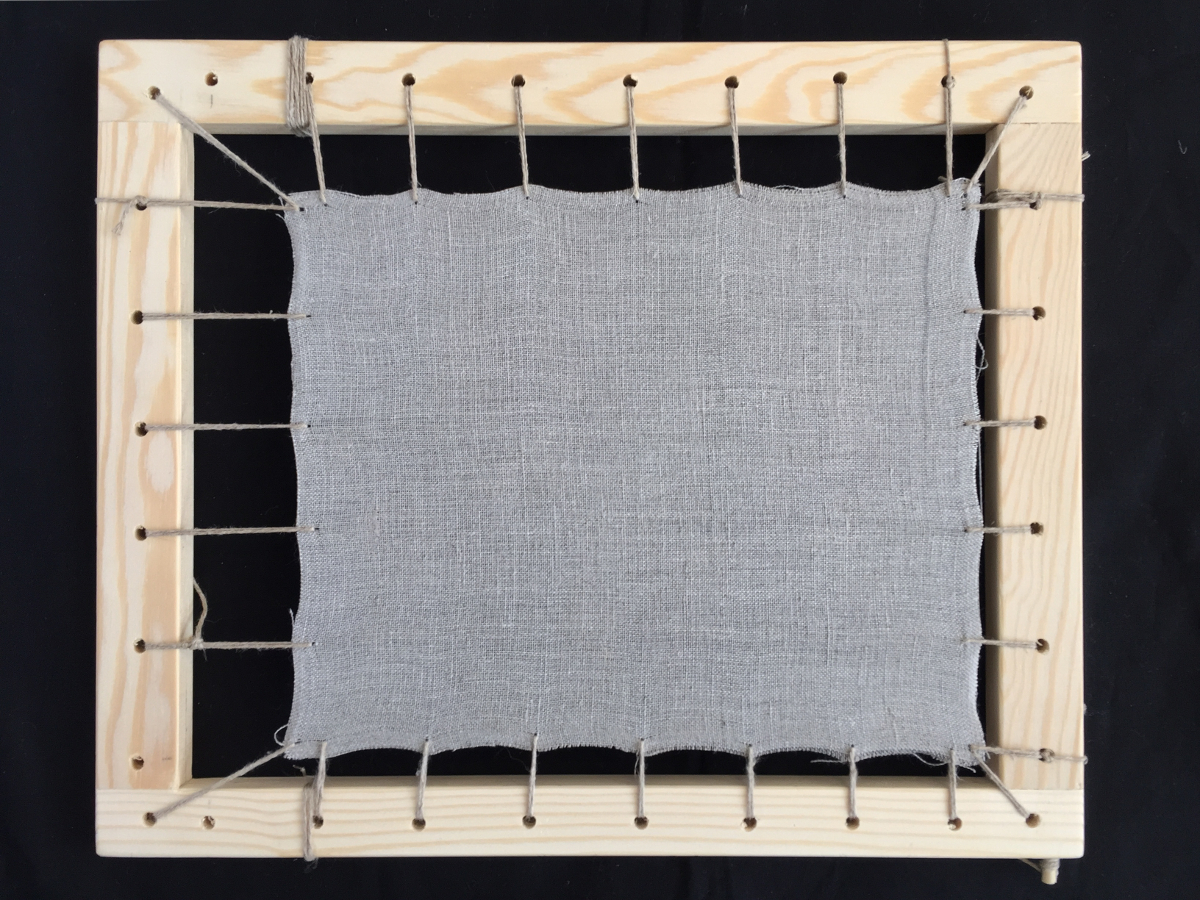

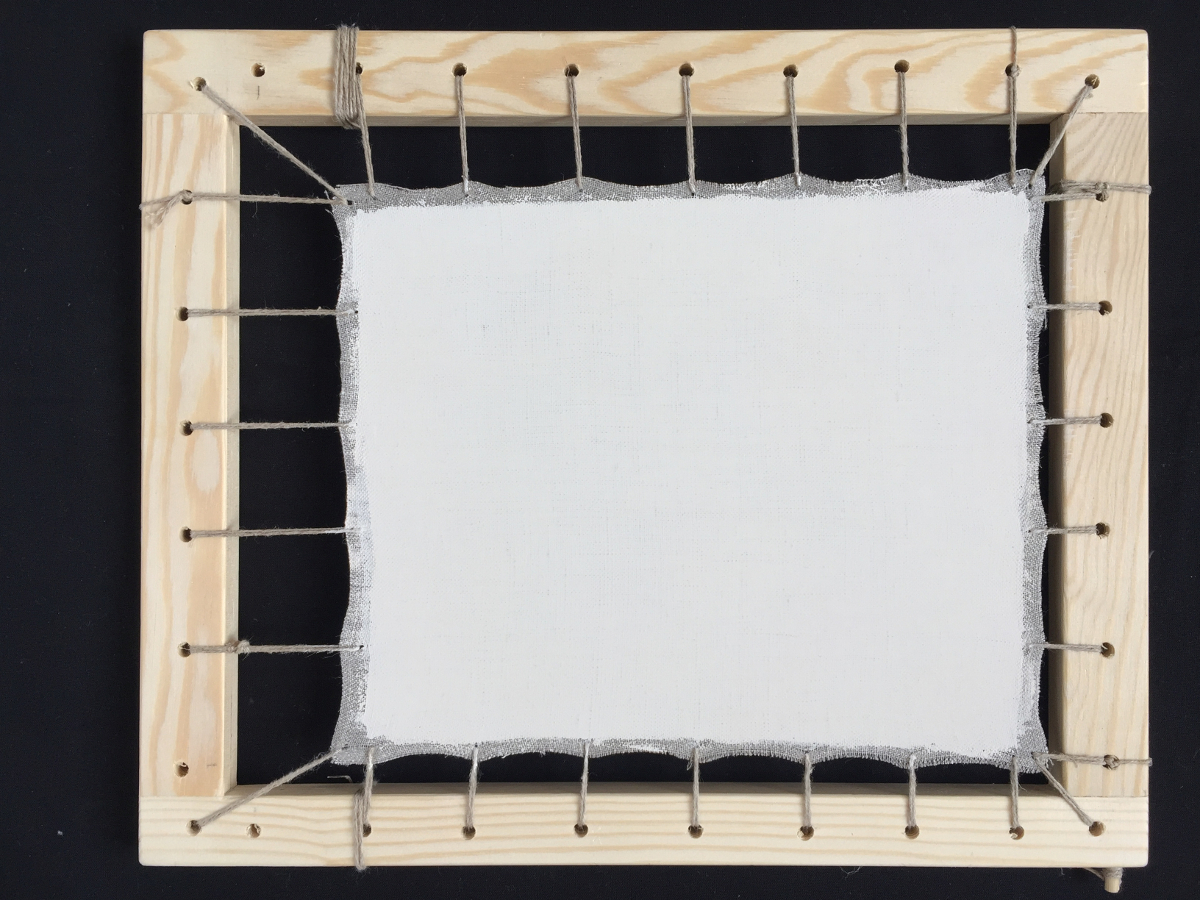

Warum aber haben einige Künstler im 17. Jahrhundert diese Aufspannmethode zur Herstellung von Leinwandgemälden übernommen? Welche Vorteile bot sie Ihnen bei der Bearbeitung der Bildträger? Um Antworten auf diese Frage zu finden, stellte ich eine Reihe praktischer Versuche an. Zuerst baute ich mir Holzrahmen in der Art, wie sie auf den Gemälden Molenaers zu sehen sind. Dann befestigte ich Leinwandstücke, wobei ich zuerst jeweils die vier Ecken unter Zug fixierte, dann die Seiten reihum straff spannte. Als nächstes entfernte ich einige Knoten und andere Unregelmäßigkeiten im Stoff. Dabei fiel mir auf, dass die Spannung der Leinwände nachließ und ein Nachspannen nötig wurde. Dank der Befestigung mit Schnüren war das aber problemlos und schnell erledigt. Danach trug ich die Vorleimung auf und siehe da, die Leinwände waren wieder etwas erschlafft und ich musste sie ein weiteres mal nachspannen. Zum Grundieren benutzte ich einen Halbölgrund, den ich zweimal spachtelte und abschließend einmal dünn überstrich.

Eine mit Schnur aufgespannte Leinwand, so wie sie im Gemälde Molenaers zu sehen ist

Die grundierte Leinwand

Vorteile

Die so hergestellten Leinwände sind toll. Gleichmäßig und straff gespannt, glatt und ebenmäßig grundiert, ein einziger Traum! Meine Versuche machten deutlich, welche Vor-, aber auch welche Nachteile der Einsatz von temporären Arbeitsrahmen hat. Als großer Vorteil der Schnurmethode entpuppte sich die Möglichkeit, die Spannung der Leinwand während des Vorleimens und Grundierens zu regulieren. Wer schon mal auf Leinwand grundiert hat kennt dieses Phänomen vielleicht: Ein zunächst kräftig gespanntes Gewebe verliert beim Auftragen der ersten oder zweiten Grundierungsschicht seine anfängliche Spannung. Oft wird dann ein Nachspannen nötig. Bei der Montage mittels Schnur geht das Nachspannen aber extrem einfach und schnell, denn man muss nicht umständlich Nägel oder Tackerklammern herausziehen und wieder einschlagen. Man kann die Leinwand also ohne weiteres auch während dem Grundieren straffen.

Nahaufnahme des fertigen Bildträgers

Die schöne Oberflächenstruktur erkennt man besonders gut im Gegenlicht

Ebenfalls von großem Vorteil ist es, dass selbst wenn die Leinwandspannung mal etwas nachlässt, keine Abdrücke der Keilrahmenleisten im Malgrund entstehen können. Sicher kennen einige von Euch das Phänomen, dass ein zu schwach gespanntes Maltuch beim Grundieren die Keilrahmenleisten berührt und diese sich dann in der Grundierung abzeichnen. Bei einer mit Schnur gespannten Leinwand ist das logischerweise unmöglich.

Bei meinen Versuchen fand ich es außerdem ziemlich praktisch, dass ich meine grundierten Testleinwände schnell abnehmen und neue Leinwände für weiter Teste ebenso schnell wieder aufspannen konnte. Das problemlose Auf- und abspannen ist auch dann besonders vorteilhaft, wenn man sich selbst größere Stücken Leinwand auf Vorrat grundieren möchte.

Und nicht zuletzt eignet sich die Schnürmethode hervorragend zum Herstellen ganz glatter, gespachtelter Malgründe! Hierfür legt man einfach eine MDF-Platte oder einen anderen planen Plattenwerkstoff in der Größe der zu grundierenden Leinwand unter die Selbige. Die Leinwand liegt dann beim Grundieren plan auf dieser Platte auf und man kann hervorragend pastenförmige Grundierungen wie Halbölgründe oder Acrylgrundierungen mit dem Spachtel oder einem Palettmesser darauf verarbeiten.

Nachteile

Kommen wir nun zu den Nachteilen. Allem voran fand ich es sehr schwierig, die grundierten und bereits bemalten Leinwände auf einen anderen Rahmen umzuspannen. Man muss die Leinwand möglichst genau an den Punkten annageln, wo vorher die Schüre ansetzten, sonst wellt sie. Zudem muss man darauf achten, überall gleichmäßig stark, jedoch nicht zu stark, zu spannen. Spannt man sie nämlich zu ungleichmäßig oder insgesamt zu stark, wellt die Leinwand oder es bilden sich Risse in der Grundierung. Bei bereits bemalten Leinwänden ist das Umspannen besonders heikel. Spannt man nämlich die Leinwand nicht wirklich exakt so wie beim Grundieren, verzerrt man das Motiv!

Fazit

Warum also haben einige Maler des 17. Jahrhunderts ihre Leinwände zum Grundieren und Bemalen mit Schnüren aufgespannt? Meiner Meinung nach war die hohe Qualität der Bildträger der entscheidende Grund. Für ihre technisch höchst anspruchsvolle Malerei brauchten sie einfach geeignete Bildträger. Mit der vorgestellten Methode war es ihnen möglich, diese selbst herzustellen. Die Schwierigkeiten beim abschließenden Umspannen nahmen sie wohl dafür in Kauf. Und wer weiß, vielleicht fällt es mit etwas Übung gar nicht mehr so schwer, bemalte Leinwände auf Rahmen aufszuziehen.

Zu der oben gestellte Frage, möchte ich noch eine alternative Hypothese aufstellen. Diese nimmt an, dass diejenigen Maler, die es vorzogen, ihre Leinwände selbst zu grundieren, auf Methoden professioneller Leinwandhersteller zurückgriffen. Es ist anzunehmen, dass der Bedarf an Bildträgern, allem voran an Malerleinwänden, im 17. Jahrhundert sehr hoch war und spezialisierte Leinwandproduzenten große Mengen an Malerleinwand herstellten. Man kann sich also gut vorstellen, dass sie, ganz im Sinne einer rationellen Arbeitsweise, lange Bahnen Stoff auf einmal grundierten, die präparierten Leinwände danach zuschnitten und die formatierten Stücke zuletzt auf Rahmen spannten und diese gebrauchsfertig verkauften. Die Leinwand müsste also zum grundieren schnell aufgespannt, danach zur Weiterverarbeitung aber genau so schnell wieder abgespannt werden können. Was böte sich hier besser an, als eine Schnur zu benutzen?

Zwei Firmenvideos der Leinwandfabrik Claessens aus Belgien illustrieren sehr schön, wie so was ausgesehen haben könnte. In den Filmen aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts sieht man unter anderem, wie Leinwände zum Grundieren in große, feststehende Holzrahmen gespannt werden. Das Straffen der Stoffbahnen erfolgt unter anderem mit einer Schnur.

Diese Filme sind natürlich kein Beleg dafür, dass Leinwände im 17. Jahrhundert exakt so grundiert wurden. Aber die Tatsache, dass die Leinwände im Film komplett von Hand und ohne elektrische Werkzeuge oder sonstige modernen Hilfsmittel bearbeitet werden, also ausschließlich mit Hilfsmitteln, die es im 17. Jahrhundert auch bereits gegeben hat, macht es immerhin vorstellbar, dass die Leinwandproduktion zur Zeit Gijsbrechts ähnlich von Statten ging.

Video zur Verfügung gestellt von der Firma Claessens Canvas, Molenstraat 47, 8790 Waregem, Belgien.

Video zur Verfügung gestellt von der Firma Claessens Canvas, Molenstraat 47, 8790 Waregem, Belgien.

Quellen/Literatur

-

https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Gijsbrechts, abgerufen am 03.04.2019

-

Bischoff, Gudrun: Das De Mayerne-Manuskript – Die Rezepte der Werkstoffe, Maltechniken und Gemälderestaurierung. München 2004.

So, das wars für heute. Und jetzt seid Ihr dran: Wenn Euch mein Beitrag gefallen hat, da kommentiert ihn, teilt ihn und abonniert den paintingmatter-Newsletter!

Der nächste Beitrag zu den Gijsbrechts-Bildern ist bereits in der Mache. Da werde ich für Euch die dargestellten Malerpaletten besprechen.

Bis dahin machts gut

Florian