Die Mutter aller Grundierungen

Seit Jahrhunderten in Gebrauch und zigtausendfach bewährt: Klassische Kreide-Leim-Grundierung ist die Grande Dame der Malgründe. Ihre Zusammensetzung und ihre Herstellung sind denkbar einfach. Sie besteht aus nichts weiter als Kreidepulver, Proteinleim und Wasser, ist frei von synthetischen Bindemitteln oder sonstigen Zusätzen und somit ein Stück Natur pur.

Basisrezept Kreidegrundierung

Für die Herstellung von ca. 300 ml Grundierung (reicht für ca. 0,2-0,4 m² bei eher dickem oder für ca. 0,5-0,8 m² Bildfläche bei eher dünnem Auftrag) braucht Ihr:

- Ein 500 ml Glas am besten mit Deckel, z. B. ein Marmeladen- oder Einmachglas

- 200 ml Wasser

- 14 g Hautleim-, Hasenleim- oder Gelatinegranulat

- ca. 250 g Champagnerkreide oder Rügenkreide

Schritt 1

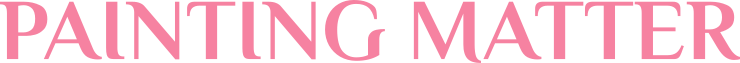

Als erstes setzt Ihr nun die Leimlösung an. Hierzu füllt Ihr das Wasser in das Glas, rührt den abgewogenen Leim ein und wartet bis die einzelnen Körnchen bzw. Graupen vollständig aufgequollen sind. Das dauert je nach Größe der Partikel zwischen 30 Minuten und mehreren Stunden – je größer die Teilchen sind, desto länger dauert es. Beim Quellen nehmen die Leimkörnchen eine hellere Farbe an, werden deutlich größer und gummiartig weich. Ihr werdet den Unterschied auf jeden Fall sehen und erkennen können, wann sie vollständig aufgequollen sin.

Schritt 2

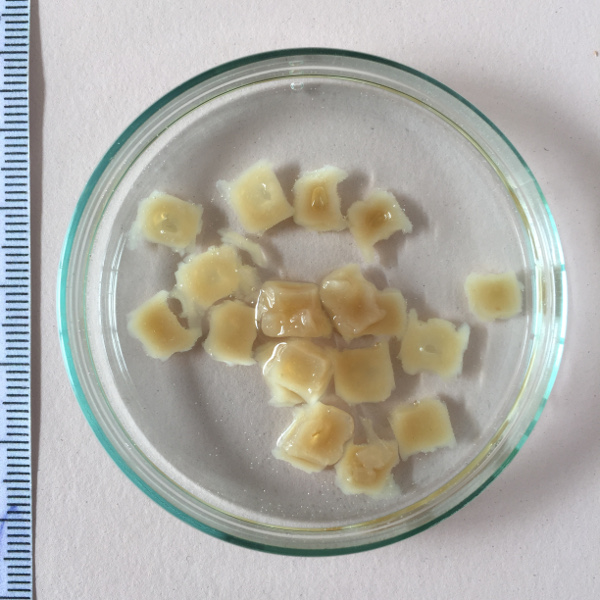

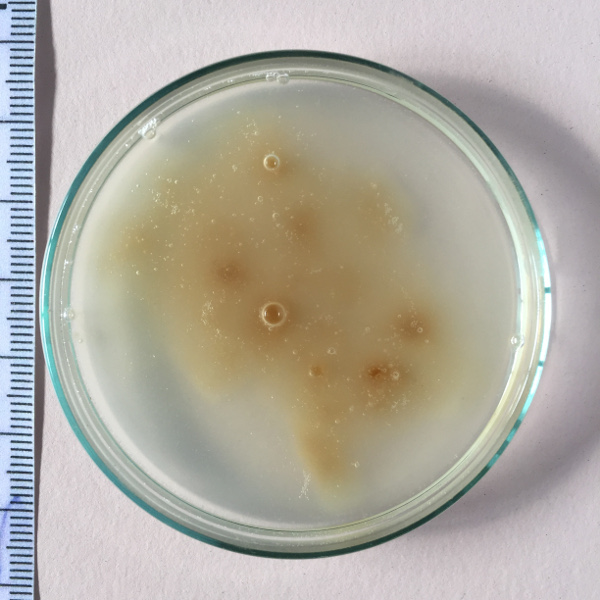

Der vollständig gequollene Leim wird nun samt dem Wasser vorsichtig erwärmt. Am einfachsten ist es, Ihr stellt Euer Glas in eine Mikrowelle und erhitzt die Mischung langsam auf eine Temperatur zwischen 40°C und 60 °C. Alternativ kann man auch im Wasserbad erwärmen. Ihr solltet aber in jeden Fall aufpassen, dass der Leim nicht zu heiß wird, da die Proteine sonst degenerieren und das Bindemittel an Klebekraft verliert. Am besten Ihr beobachtet Euren Leimansatz beim Warmmachen aufmerksam. Wenn Ihr seht, dass sich die gequollenen Leimkörnchen aufzulösen beginnen, ist die richtige Temperatur erreicht. Ihr könnt dann aufhören zu Erwärmen und einfach etwas rühren bis sich aller Leim gelöst hat. Sollte der Leim versehentlich einmal zu heiß geworden sein, müsst Ihr ihn vor dem nächsten Schritt – dem Einstreuen der Kreide – auf jeden Fall wieder etwas abkühlen lassen. Denn ist der Leim zu heiß, bilden sich Bläschen in der Grundierung die Euren Malgrund ziemlich unansehnlich und auch recht unbrauchbar machen!

Leimgraupen vor dem Einweichen

Gequollene Graupen

Leim beginnt sich zu lösen

Fertige Leimlösung

Schritt 3

Direkt anschließend wird in die noch warme Leimlösung das Kreidepulver eingestreut. Wer es ganz perfekt machen will, streicht die Kreide durch ein Sieb, es ist aber auch völlig in Ordnung, das Pulver einfach langsam löffelweise in den Leim zu streuen. Ihr fügt solange Kreide hinzu, bis der Leim „gesättigt“ ist und keine weitere Kreide mehr aufnehmen kann (siehe untenstehende Zeichnung).

Diese Herstellungsmethode von Kreidegrund ist meiner Meinung nach eine der einfachsten, da man „automatisch“ das richtige Verhältnis von Leim und Kreide erhält. Aber natürlich gibt es auch noch eine Vielzahl anderer Verfahren die Grundierung zuzubereiten, die alle Ihre Vor- und Nachteile besitzen. In den kommenden Beiträgen werdet Ihr noch die ein oder andere davon kennen lernen.

Hier noch eine Anmerkung zum Arbeitsschutz: Kreide ist an sich zwar ungiftig, aber um das Einatmen von Kreidestaub zu verhindern (wer will schon eine Staublunge?) empfehle ich, beim Hantieren mit dem Pigmentpulver auf jeden Fall eine Staubschutzmaske zu tragen.

Schritt 4

Nachdem alle Kreide eingestreut ist, müsst Ihr nur noch umrühren. Es wichtig, dass Ihr damit wartet bis wirklich alle Kreide eingestreut ist. Einmal umgerührt könnt Ihr nämlich keine weitere Kreide zugeben, da das Pulver sonst hartnäckige Klumpen bildet und die Grundierung damit unbrauchbar wird.

links: Leimlösung ohne Kreide; mitte: beim Einstreuen; rechts: Leim ist mit Kreide gesättigt.

Wenn Ihr Eure Grundierung aufbewahren wollt, stellt sie am besten in den Kühlschrank. Wie alle Naturprodukte ist sie nicht unbegrenzt haltbar und verdirbt bei Raumtemperatur schneller. Angesetzte Grundierung sollte am besten innerhalb einiger Tage aufgebraucht werden. Verdorbene Grundierung erkennt Ihr am Geruch und daran, dass sie beim Abkühlen nicht mehr richtig geliert. Unbrauchbar gewordene Grundiermasse könnt Ihr einfach im Restmüll oder in der Biotonne entsorgen.

Die Kosten für das Glas und die Materialien sind nicht hoch. Guten Leim bekommt Ihr für etwa 12 € pro Kilo, die gleiche Menge Gelatinepulver ist bereits ab 8,50 € zu haben. Die Kreide ist noch billiger, ein Kilogramm Rügenkreide zum Beispiel kostet um die 3,50 €. Gläser in der genannten Größe müsst Ihr nicht extra kaufen, da tut auch ein ausgespültes und ausgekochtes Gurkenglas gute Dienste. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Menge an Grundierung die Ihr mit dem obigen Rezept herstellen könnt auf 1 € für Kreide und Leim plus die Energiekosten fürs Erwärmen der Leimlösung und warmhalten der Grundierung. Für einen Liter wären das dann etwa 3,50 € – so günstig bekommt Ihr eine qualitativ vergleichbare Grundierung nirgendwo zu kaufen!

Eigenschaften

Klassischer Kreidegrund ist ein Allroundtalent. Er funktioniert ausgezeichnet auf allen Holz- und Holzwerkstoffen und kann daneben auch zum Grundieren von textilen Bildträgern benutzt werden. Durch den Zusatz von Ölen oder anderen organischen Bindemitteln wie Kasein, kann man die Grundierung optimal an die Anforderungen verschiedenster Bildträger, Bindemittelsysteme und Malweisen anpassen.

Auch das Verhältnis von Leim und Kreide lässt sich je nach Bedarf etwas variieren. So kann man zum Beispiel besonders dicke Aufträge realisieren, indem man zunächst mit einer etwas stärker konzentrierten Leimlösung arbeitet und die Bindemittelkonzentration dann schrittweise reduziert. Stärker gebundene Gründe sind grundsätzlich weniger porös und trocknen spannungsreicher auf, schwächer gebundener Kreidegrund hingegen ist poröser und saugender, bildet dafür nach dem Trocknen weniger Spannung aus.

Kreidegrund ganz ohne Zusätze ergibt helle Malgründe mit matter Oberfläche. Auf Holz und Plattenwerkstoffen kann sie sowohl schleierhaft dünn als auch in vielen Schichten bis zu mehreren Millimetern dick aufgetragen werden. Kreidegrund kann man nach Belieben glatt schleifen oder mit einer Ziehklinge abziehen. Dicke Grundierschichten bieten zudem dem Möglichkeit, Muster und dergleichen in den Malgrund zu gravieren.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit von Kreidegrund ist das Grundieren von dreidimensionalen Objekten. Für Skulpturen aus Holz, Ton oder Gips, die farbig bemalt (der Fachmann nennt das auch „gefasst“) werden sollen, gibt es meiner Meinung nach keine bessere Grundierung als klassischen Kreidegrund.

Auf Leinwänden und anderen textilen Bildträgern sollte reiner Kreidegrund nur dünn aufgetragen werden. Hierfür wird die Grundiermasse mit Wasser auf etwa die Konsistenz von Sahne verdünnt und in zwei oder drei Schichten mit dem Pinsel auf das vorgeleimte Maltuch gestrichen. Dickere Schichte wären zu wenig elastisch, würden über kurz oder lang reißen und im schlimmsten Falle von der Leinwand bröckeln.

Auf reinem Kreidegrund kann in vielen Techniken und Bindemittelsystemen gearbeitet werden. Aquarell, Gouache, Leimfarbe, magere Tempera, oder Acrylfarbe sind problemlos möglich. Für Ölfarben und fette Temperasysteme eignet sich reiner Kreidegrund nur bedingt, da er im Kontakt mit Öl an Helligkeit verliert und grau und transparent wird. Diesem Umstand verschafft man am einfachsten dadurch Abhilfe, das man einen Teil der Kreide durch ein Weißpigment wie Lithopone oder Titanweiß ersetzt oder man auf die fertige Grundierung eine weiße oder farbige Imprimitur aufträgt.

Wie Ihr seht ist Kreidegrund ein sehr vielfältiges Material dass jeder Malerin und jedem Maler eine große Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten bietet. Um die für Euch beste Modifikation dieser Grundierung zu finden, müsst Ihr einfach ausprobieren und experimentieren.

In den folgenden Beiträgen werde ich Euch dann eigen, wie Ihr Holzplatten und Leinwände zum Grundieren vorbereitet und Eure selbst hergestellte Kreidegrundierung darauf anwendet. Außerdem erfahrt Ihr was eine Imprimitur ist und wie man Kreidegrund mit weißen oder bunten Pigmenten einfärben und seine Elastizität durch den Zusatz von Ölen erhöhen kann. Und dann werde ich Euch auch noch ein Rezept für eine einzigartige und tolle Grundierung auf Basis von Acrylbinder und Cellulosekleister vorstellen, sozusagen die moderne Version des Kreidegrundes.

Materialfacts

Kreide

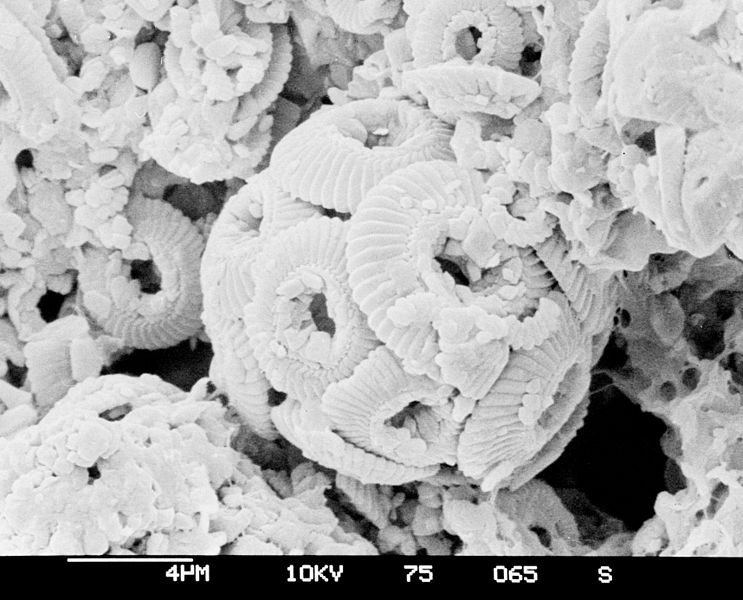

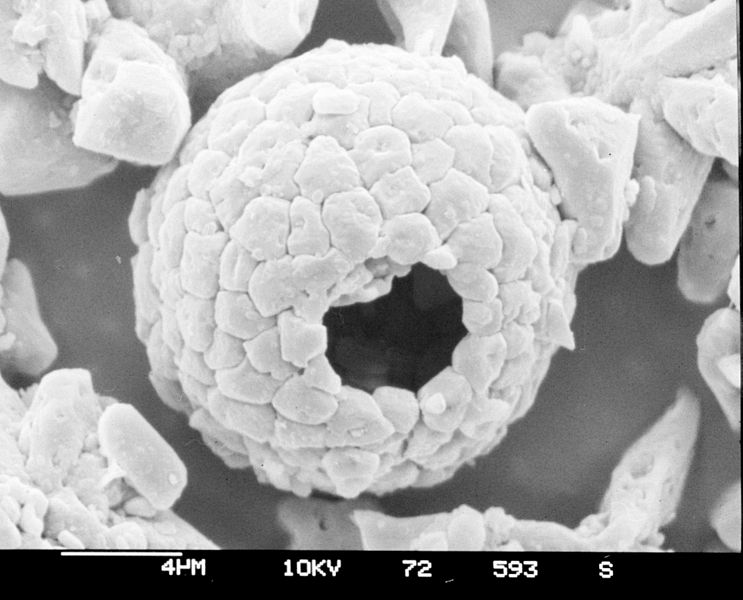

Unter Kreide im engeren Sinn versteht man Ablagerungen von Calciumcarbonat, die im Erdmittelalter vor ungefähr 150 Millionen Jahren aus den Überresten winziger Meereslebewesen (Foraminiferen, Molluskeln, Coccolithophorida) entstanden sind. Im weiteren Sinne werden pulverisierter weißer Kalkstein (Jurakreide, Steinkreide), Marmormehl, pulverisierter Kalkspat (Pariserweiß) und pulverisierte Muschel- und Eierschalen schlechthin als Kreide bezeichnet, weil sie, wie echte Kreide, aus Calciumcarbonat bestehen.

REM-Aufnahmen von Vertretern der Mikrofossiliengruppen, die die Hauptbestandteile der Grundmasse der Kreidekalksteine stellen. Links/oben: Eine vollständige Coccosphäre. Rechts/unten: Eine einzelne Dinoflagellatenzyste („Calcisphäre“). Fotos: Hannes Grobe, Alfred Wegener Institut (CC BY-SA 3.0 DE).

Berg- oder Grundierkreide hingegen ist pulverisiertes Dolomitgestein, ein Gemenge aus Calcium-Magnesium- Carbonat und Calciumcarbonat; dolomitische oder Scharnitzer Kreide besteht aus dem pulverisierten Mineral Dolomit (Calcium-Magnesiumcarbonat), Kieselkreide aus feinem Quarzpulver (Siliziumdioxid) mit Beimengungen von weißem Ton. Bologneser Kreide schließlich ist eine andere Bezeichnung für Gips.

Echte Kreide ist locker, weich und durch Tonbestandteile mehr oder weniger Quellfähig. Sie wird in der Regel geschlämmt um grobe Teile und Quarz zu entfernen. Bei einigen Kreidesorten, z. B. der Champagnerkreide, kann meistens darauf verzichtet werden. Diese wird mittels Metallbürsten direkt durch „Stäuben“ aus ihren Vorkommen abgebaut.

Kreide ist in wässrigen Techniken gut als deckendes Weißpigment verwendbar. In Öl jedoch hat Kreide, wie oben bereits erwähnt, eine grau-gelbliche und halbtransparente Erscheinung und auch ein relativ schlechtes Trocknungsverhalten. Kreide hat ein geringes Färbevermögen und ist gegenüber Säuren nicht stabil. Ihre Lichtbeständigkeit ist dagegen sehr gut.

Kreide, mit Leim als Bindemittel gemischt, war ein weitverbreiteter Füllstoff für Grundierungen von Staffeleibildern, Holzskulpturen und anderen gefassten Gegenständen aus Holz. Kreidegrundierungen wurden in den nordeuropäischen Ländern bevorzugt, während in Italien vor allem Gipsgrundierungen üblich waren. Seit Jahrhunderten dient Kreide außerdem als Verschnittmittel für weiße und bunte Pigmente. In Wasserfarben und Leimfarben fand und findet Kreide als Weißpigment Verwendung, ebenso in den Grundierung des Vergolders.

Glutinleime

Leim ist ein Umwandlungsprodukt der in tierischer Haut, in Knochen, Knorpeln usw. vorkommenden Kollagenen. Er entsteht, wenn solche Bindegewebe längere Zeit mit heißem Wasser behandelt werden, wobei die Kollagene quellen und sich schließlich auflösen. Nach den Augangsmaterialien unterscheidet man Knochenleim, Hautleim, Lederleim, Pergamentleim, Fischleim (aus Fischabfällen), Hasenleim (aus den Abfällen von Kaninchen und anderen Kleintieren) und Störleim (aus den Schwimmblasen von Hausen und Sterlet). Als Gelatine bezeichnet man besonders reine, geruchs- und farblose Leimsorten. Die verschiedenen Leime unterscheiden sich in Farbe, Klebefähigkeit und Trockenzeit, auch die Viskositäten und Gelbildungstemperaturen differieren.

Glutinleime liegen unterhalb einer Temperatur von 22°C-30°C als Gel vor. Die Gelbildung entspricht einer teilweisen Renaturierung der ursprünglichen Kollagenstruktur, wobei sich einzelne Moleküle partiell wieder zu Tripelhelixstrukturen zusammenlagern. Diese hochgeordnete Gelstruktur bleibt beim Trocknen des Leimes bestehen. Eine Beschleunigung der Trocknung zum Beispiel mit einem Fön wirkt sich daher nachteilig auf die Materialeigenschaften aus.

Leimlösungen trocknen unter Spannung. Deshalb bewirkt ein zu hoher Leimanteil in Farbschichten oder Grundierungen, dass diese nach dem Trocknen reißen und sich ablösen. Leim ist zudem hygroskopisch, das heißt er quillt bei höherer Luftfeuchtigkeit, in trockener Umgebung schrumpft er und verliert seine Elastizität.

Quellen/Literatur

- Dörner, Max: Malmaterial und seine Verwendung im Bilde. Stuttgart 1989.

- Gettens et al.: Calcium Carbonate Whites. In: Ashok, Roy (Hrsg.): Artist´s Pigments. A Handbook of Their History ans Characteristics Volume 2. New York & London 1993.

- Kühn et al.: Reclams Handbuch der Künstlerischen Techniken Band 1. Stuttgart 1984.

- Wilde, Annemarie: Zur heutigen Herstellung von Glutinleimen. In: Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 20. Jahrgang 2006/Heft 2. Worms 2006.

- Zumbühl, Stefan: Proteinische Leime – Ein vertrauter Werkstoff? In: Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 17. Jahrgang 2003/Heft 1. Worms 2003.

- https://de.wikipedia.org/wiki/Kreide_(Gestein), abgerufen am 19.03.2019.

- https://de.wikipedia.org/wiki/Glutinleim, , abgerufen am 19.03.2019.

Jetzt wünsche ich Euch erst mal viel Spaß beim Herstellen der Grundierung. Eure Fragen, eure Erfahrungen mit dem Rezept und auch Kritik daran teilt Ihr mir über die Kommentarfunktion mit! Ich freue mich auf einen regen Austausch!